1965(昭和40)年~1969(昭和44)年までの當麻小学校のヒストリー

プラネタリウム設置

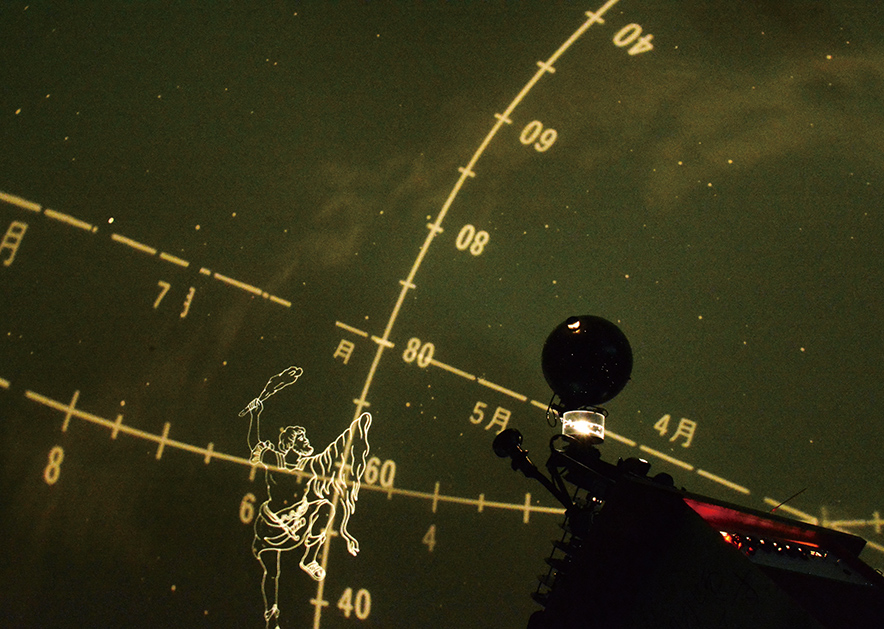

校舎の変遷や学びの歩みの中で、特に心に深く刻まれているのが、校内に輝きを放ち続けたプラネタリウムの存在です。

當麻小学校に初めてプラネタリウムが設置されたのは1967年のことでした。

まだ日本中でプラネタリウムが珍しかった時代に、子どもたちの夢を育むために導入されたこの設備は、多くの卒業生の心に鮮やかな星空を映し出してきました。

その後、1980年に新しいプラネタリウムに買い替えられ、長きにわたって子どもたちの学びを支え続けました。

しかし、月日が流れ、いつしか機器は動かなくなり、廃棄されるという話が持ち上がりました。

誰もが諦めかけたその時、立ち上がったのは、当時のPTAの方々でした。

2015年、PTA広報「たいま」第98号に掲載された「復活プラネタリウム」と題された記事には、当時の熱い思いが記されています。

記事によると、PTAが中心となり、メーカーに直接交渉を重ね、清掃、解体、再度組み立ていったと綴られています。

記事からは、「何とか子どもたちに本物の星空を見せてあげたい」「先人から受け継いだものを次の世代に残したい」という強い願いが綴られています。

こうして、たくさんの人の尽力によって、プラネタリウムは再びその輝きを取り戻しました。

天体観測は、子どもたちの好奇心を掻き立て、科学への興味を育みます。

當麻小学校のプラネタリウムは、単なる学習設備ではなく、世代を超えて受け継がれてきた「学びの光」そのものです。

未来へ向かう子どもたちが、この光を道しるべに、それぞれの夢に向かって羽ばたいてくれることを願っています。

三種の神器

高度経済成長期に突入した1950年代の中頃、冷蔵庫・洗濯機・掃除機(後に白黒テレビになる)の家電3品目が「三種の神器」として世の中に広がりました。

1960年代のいざなぎ景気時代には、カラーテレビ・クーラー・自動車が「新・三種の神器」と呼ばれ、広がっていきました。

「當麻小学校創立110周年史」の思い出を語るコーナーがあります。

そこには、1965(昭和40)年を境に子どもの遊びが大きく変化したと書かれています。

1965年以前は近所の友達と一緒に外遊びが中心だったのが、1965年以降はテレビの影響もあり、室内で遊ぶことが増えたとのことです。

また、テレビの普及により、暴力を扱った番組や悪ふざけに終始する番組の影響を懸念するコメントが寄せられています。

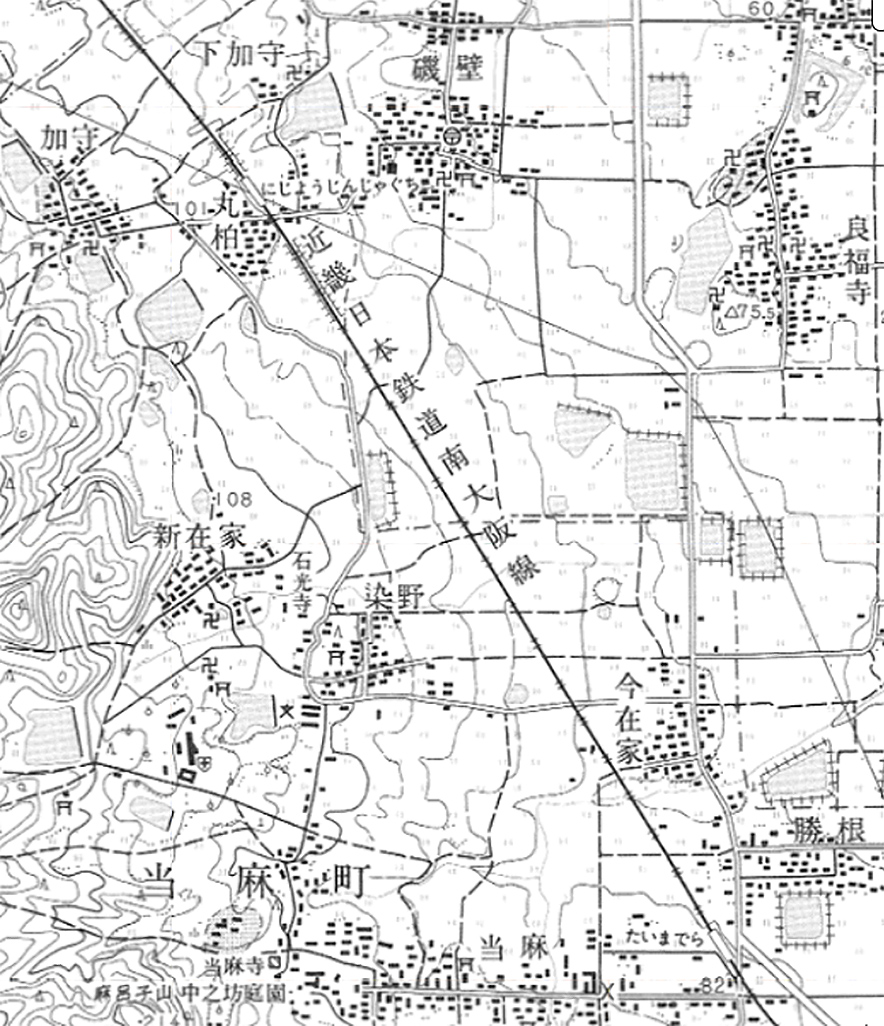

1967年頃に作成された當麻地区の地図

コメント