2000(平成12)年~2004(平成16)年までの當麻小学校のヒストリー

新しい時代の幕開け

2000年から2004年は、日本が大きな転換期を迎えた時代でした。

流行の兆しを見せていた携帯電話はiモードの登場で一気に普及し、人々のコミュニケーションのあり方を変えていきました。

2002年に開催された日韓共催のサッカーワールドカップでは、日本代表が初のベスト16に進出し、列島は興奮の渦に包まれました。

流行した「マツケンサンバ」の陽気なメロディーは、世相の明るさを象徴しているかのようでした。

このような希望に満ちた時代の流れの中で、當麻小学校の歴史も新たな一歩を踏み出します。

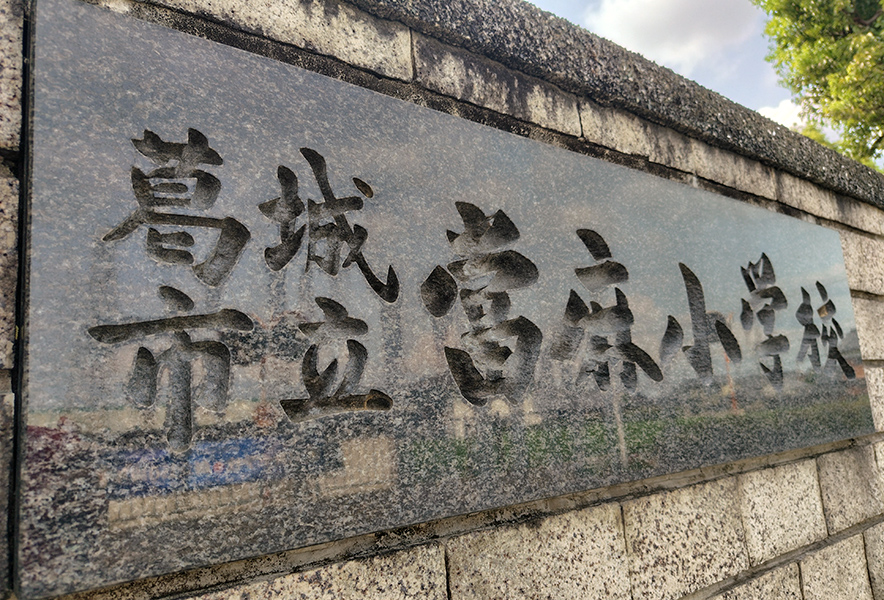

「當麻町立」から「葛城市立」へ

2004年、長年の歴史を持つ當麻町と新庄町が合併し、葛城市が誕生しました。これに伴い、當麻町立當麻小学校は「葛城市立當麻小学校」へとその名を変えました。

当時の子どもたちにとって、この合併は「新しい街の仲間が増える」というワクワクする出来事でした。

校歌は変わらずとも、新しい市章が胸に輝き、これから始まる新しい未来に胸を膨らませていました。

「當麻町立」から「葛城市立」へ

校庭に新しい水準点がお披露目されました。

この水準点は、土地の高さを示す重要な印であり、子どもたちに測量の大切さを伝える貴重な教材となりました。

「ごんぎつね」に見る心を通わせることの大切さ

新美南吉によって書かれた「ごんぎつね」(4年生で学習)は、きつねのごんと、兵十という若者、二人の間に生まれた心のすれ違いと、その先にある悲劇、そして後悔の念を描いています。

物語は次のような内容です。

いたずら好きのきつね、ごんは、兵十が獲ったうなぎを奪ったことを後悔し、毎日栗やきのこを届けます。

しかし、ごんの償いに気づかない兵十は、家に忍び込んだごんを撃ってしまいます。息絶えるごんのそばで、兵十は初めてその思いに気づき、悲しみにくれます。

「ごんぎつね」が小学校の国語の教科書に初めて掲載されたのは、1956年のことです。

以来、この作品は長きにわたり、小学生に読み継がれてきました。

そして多くの人が、兵十とごんの悲しい結末に心を動かされ、本当のやさしさとは何かを考えさせられてきました。

コメント