1940(昭和15)年~1944(昭和19)年までの當麻小学校のヒストリー

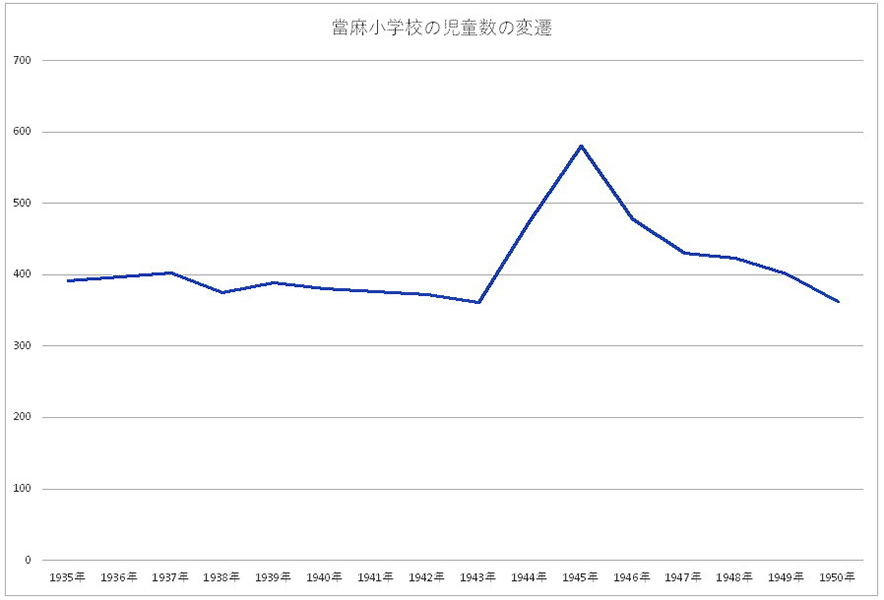

當麻小学校の児童数の変遷

1935年から1950年までの15年の児童数をまとめると次のようになります。

1935年から1943年までは400名前後で推移していますが、1944年は476人、1945年は581人に急増しています。

これは、戦争の状況が悪化し、大阪から本校を含む葛城市に、学童疎開がやってきたからです。

葛城市では、北中道国民学校(現在の大阪市立北中道小学校)から平岡の極楽寺に60人、東小路国民学校(現在の大阪市立東小路小学校)から富麻の護念院・念仏院・千仏院、南今市の現得寺などに約200人が、終戦の年の12月まで集団疎開していました。

子どもたちの疎開生活は、親と暮らしたいとの思いのほかに、人間関係、食糧不足、生活習慣の違いなどで辛く苦しいものでした。

また、訓練と厳しい規則、上下関係、いじめ、空腹などで大変辛い思いをしました。

食糧が減り、雑炊、サツマイモ、ジャガイモなどが代用食になっていきました。

育ち盛りの子どもたちはお腹いっぱい食べることができず、中には歯磨き粉や絵の具を舐めて空腹をまぎらわした子どももいました。

疎開学童にとっての唯一とも言える楽しみは家族との面会でした。

しかし、面会は、児童1人に対し1学期に1回とか、飲食物を持参して児童に与えてはならない等のきまりがありました。

次のような思い出が残っています。

大阪の小学校2、3年生を、30人ほど家で預かりました。

週に1回か2回、夜になるとさびしくて泣いていました。

また、面会の日にはみんな當麻寺の仁王門の階段で、「お父ちゃん、お母ちゃん来るの待つんや」と言って、座っていました。

はじめは全員来たけども、日に日に来るのが少なくなってくる。

親が空襲で焼け死んだというのもありました。

かわいそうだったのは、親が訪ねてきてくれるのを今か今かと階段に座って待っている時。

お母ちゃんと出会った子は一緒にどっかへ行ってしまいますね。

残っている子の姿っていうのは、もうたまらなかったです。(當麻・1936年生まれ)

コメント