1915(大正4)年~1919(大正8)年までの當麻小学校のヒストリー

當麻村教育基金制度の制定

1916年4月26日に當麻村教育基金制度が制定されました。

これは、村の有志が毎年一定の金額を寄付、積み立て、そのお金や利子で学校教育の充実を図るというものです。

ちょうどこの頃、鈴木三重吉らが童話と童謡を創作が流行したり、大正自由主義教育が流行したりするなど、教育に対する関心が高まってきた時期と重なるのですが、教育に対する當麻地区の関心の高さを歴史的資料で示すものだと思います。

1909年は4%だったのに1927年には87% に!

1909年はわずか4%だったのに、1927年には87%まで普及したものがあります。

何だか分かりますか。

正解は「電気」です。

今回は1915年から1919年を対象にしていますが、ちょうどこの頃、日本中で電気工事が急ピッチで進んでいたようです。

ちなみに、明治の初期、初めて電球をつけた人は、みんな同じような行動をとったという逸話があります。

みんながやってしまったその行動とは、実は「窓を閉める」です。

それまで「火」で明かりをとっていた人々にとって、「火をつける」→「風を避けるために窓を閉める」が当然だったようです。

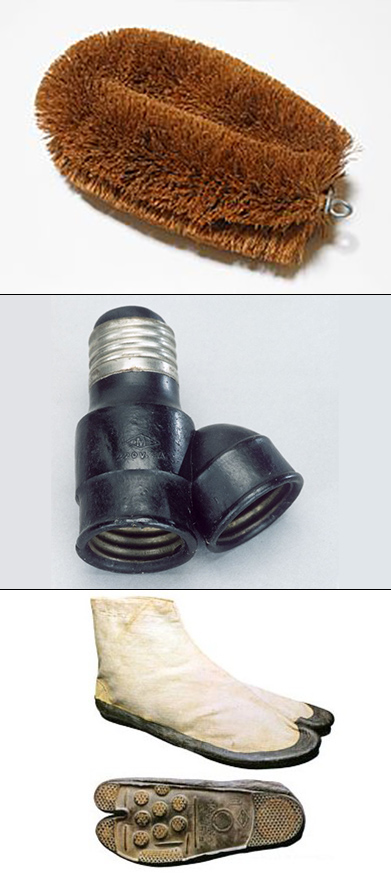

大正時代 三大発明品

<亀の子型たわし>

1907年、西尾商店(東京)の創業者により発明されたもので、子亀に形状が似ていたことに由来しています。

<二股ソケット>

それ以前も二股ソケットは販売されていたが、松下幸之助は他社より壊れにくく、安価な価格で売り出し、大ヒット商品となりました。

<地下足袋>

当時は、長靴や靴というのが非常に高価な時代であったため、地下足袋は作業用として使われていた草履(ぞう

り)などに変わり広く普及していきました。

コメント